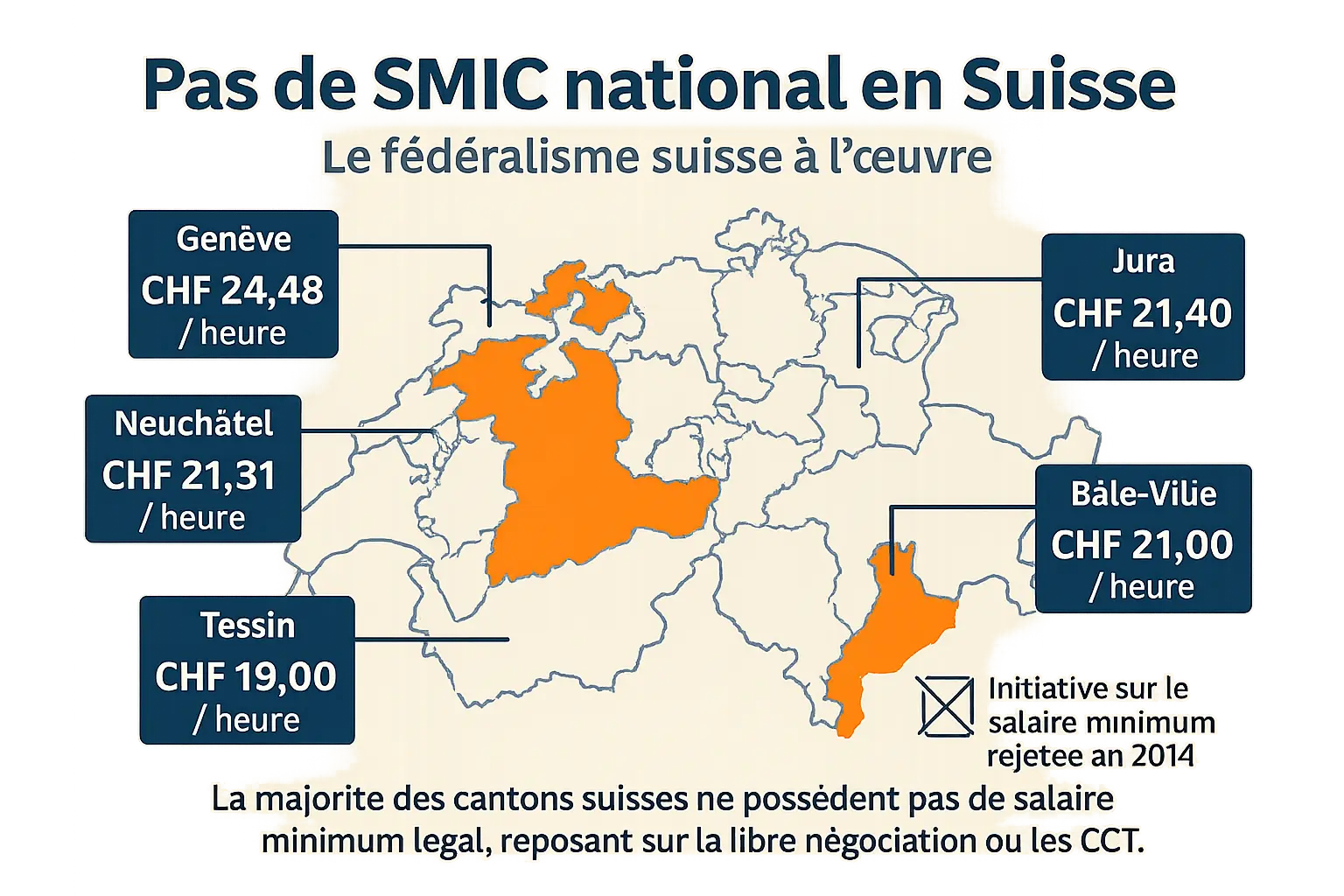

La Suisse, fidèle à son fédéralisme, ignore le SMIC national, laissant chaque canton fixer ses propres salaires minimums. En 2025, Genève établit le seuil le plus élevé à CHF 24,48/h, suivi de Neuchâtel (CHF 21,31), Jura (CHF 21,40), Bâle-Ville (CHF 21,00) et Tessin (CHF 19,00). Ces montants, ajustés annuellement, s’accompagnent de Conventions Collectives de Travail (CCT) régissant les salaires sectoriels. Malgré cela, le coût de vie élevé à Genève fragilise les ménages modestes. Le rejet d’un SMIC national en 2014 (76,3 % de « non ») reflète la préférence helvétique pour les négociations locales, malgré les inégalités territoriales qu’elle accentue.

Le SMIC suisse varie-t-il selon les cantons, laissant des milliers de travailleurs dans l’incertitude ? En 2025, les salaires minimum légaux s’échelonnent de CHF 19,00 dans le Tessin à CHF 24,48 à Genève, révélant des disparités criantes. Découvrez comment ces montants, bien que élevés en apparence, peinent à couvrir le coût de la vie exorbitant en Suisse : un loyer à Genève peut absorber la moitié de ce salaire, tandis que l’assurance maladie obligatoire pèse plusieurs centaines de francs. Comprendre ce système fédéral, c’est saisir un modèle où autonomie cantonale rime parfois avec inégalités sociales, défiant les promesses d’un filet protecteur uniforme.

- Le « SMIC suisse » en 2025 : Une réalité cantonale, pas nationale

- Tableau comparatif des salaires minimums cantonaux 2025 (Brut, Net estimé et conversion en Euro)

- Zoom sur Genève : Le salaire minimum le plus élevé de Suisse décortiqué

- Au-delà des SMIC cantonaux : Le rôle clé des Conventions Collectives de Travail (CCT)

- L’échec du SMIC national : Retour sur la votation de 2014

Le « SMIC suisse » en 2025 : Une réalité cantonale, pas nationale

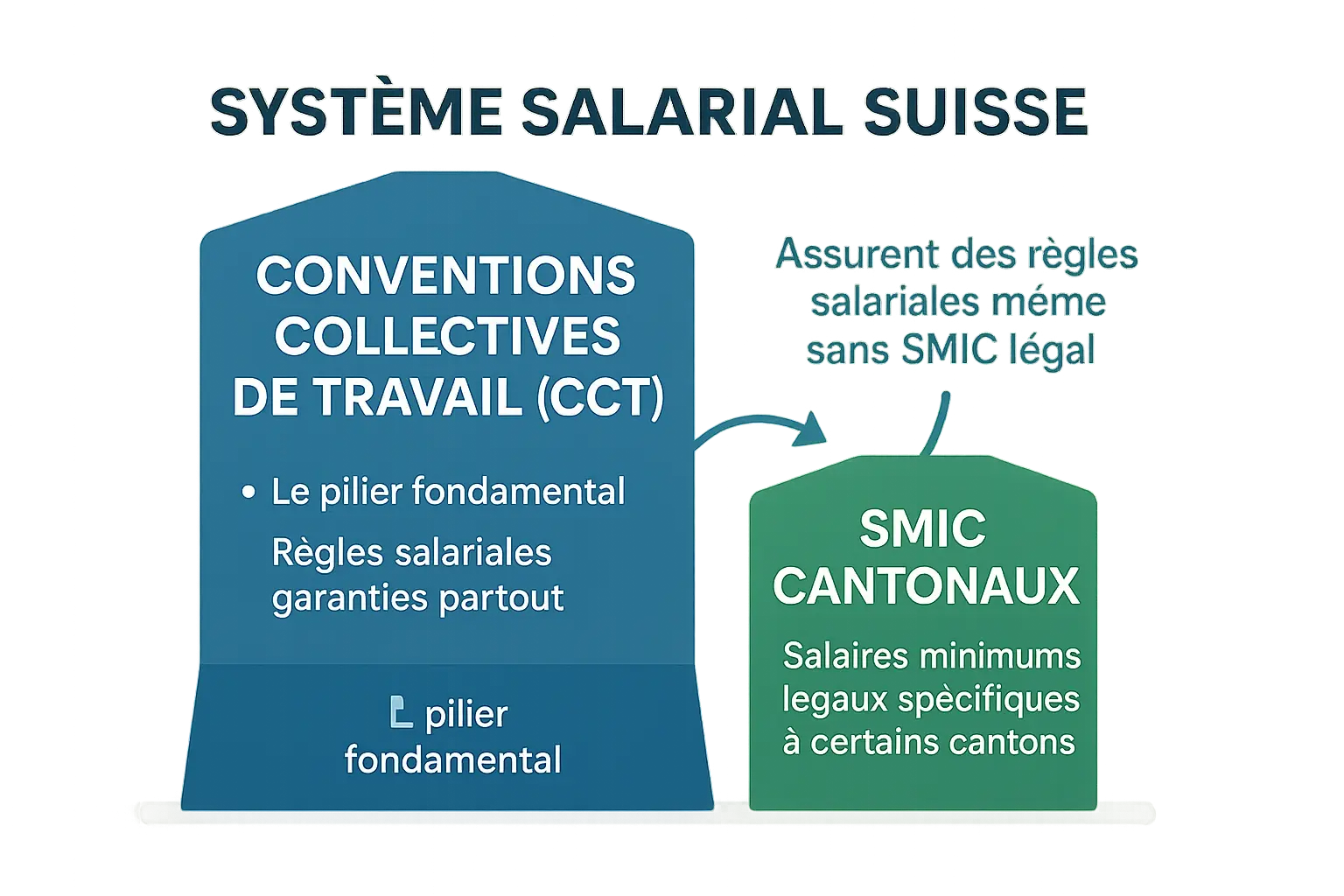

Contrairement aux idées reçues, la Suisse n’a jamais instauré de salaire minimum national. Ce choix s’ancre dans son système fédéraliste, où les cantons disposent d’une autonomie totale en matière sociale.

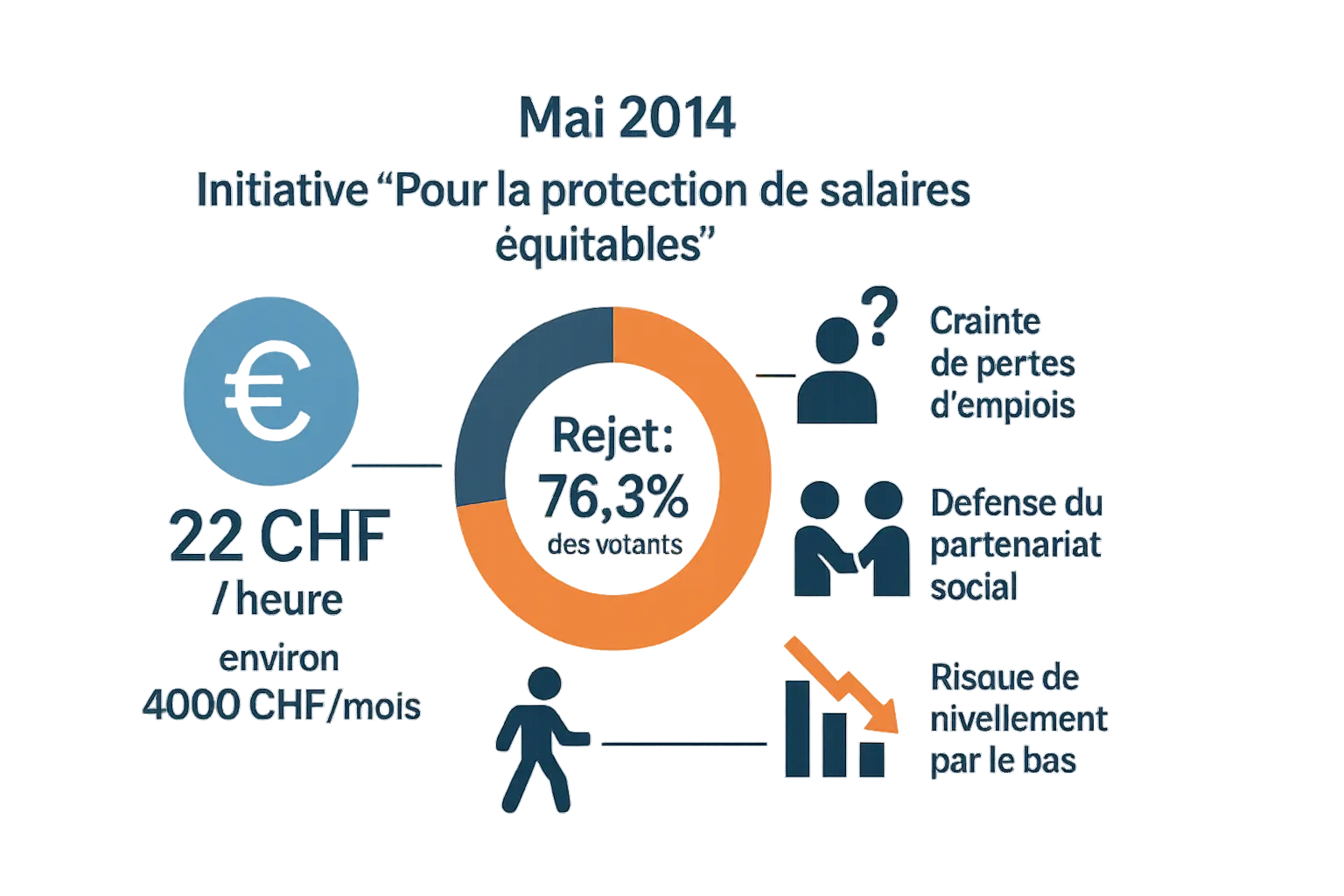

En 2014, une initiative populaire visant à fixer un SMIC à 4 000 CHF mensuels a été rejetée par 76% des votants. Cette décision reflète un consensus historique suisse sur la gestion locale des questions salariales, malgré le coût de la vie élevé dans le pays.

Pas de SMIC national : Le fédéralisme suisse à l’œuvre

Le rejet de 2014 révèle une spécificité du modèle suisse : la négociation directe entre employeurs et syndicats via les Conventions Collectives de Travail (CCT). Ces accords, contraignants dans certains secteurs, remplacent souvent les salaires minimums légaux.

Les opposants au SMIC national justifient leur position par le faible taux de chômage (4,2% en 2024) et les salaires élevés en moyenne. Pourtant, ce raisonnement occulte les disparités régionales et sectorielles, particulièrement criantes dans le secteur des services.

Quels cantons imposent un salaire minimum en 2025 ?

Cinq cantons ont franchi le pas d’un salaire horaire obligatoire pour 2025 :

- Genève : CHF 24,48/h (CHF 4 454/mois pour 42h/semaine)

- Neuchâtel : CHF 21,31/h

- Jura : CHF 21,40/h

- Bâle-Ville : CHF 22,00/h

- Tessin : CHF 19,00/h

Ces montants, indexés à l’inflation dans certains cantons comme Genève, visent à garantir un revenu décent dans les régions où le coût de la vie explose. À Zurich, un référendum a validé un SMIC de CHF 23,90/h, applicable en 2025 ou 2026 après résolution des recours.

Les cantons sans salaire minimum légal

Sur les 26 cantons suisses, 21 n’ont pas adopté de salaire minimum légal. Dans ces territoires, les CCT et conventions sectorielles définissent des seuils variables.

Cette absence de cadre uniforme crée des disparités criantes : un employé en hôtellerie-restauration peut percevoir CHF 24,56/h dans les cantons avec SMIC, contre des montants potentiellement inférieurs dans les régions soumises uniquement aux CCT. Les syndicats dénoncent un risque de « dumping salarial » dans les cantons sans régulation.

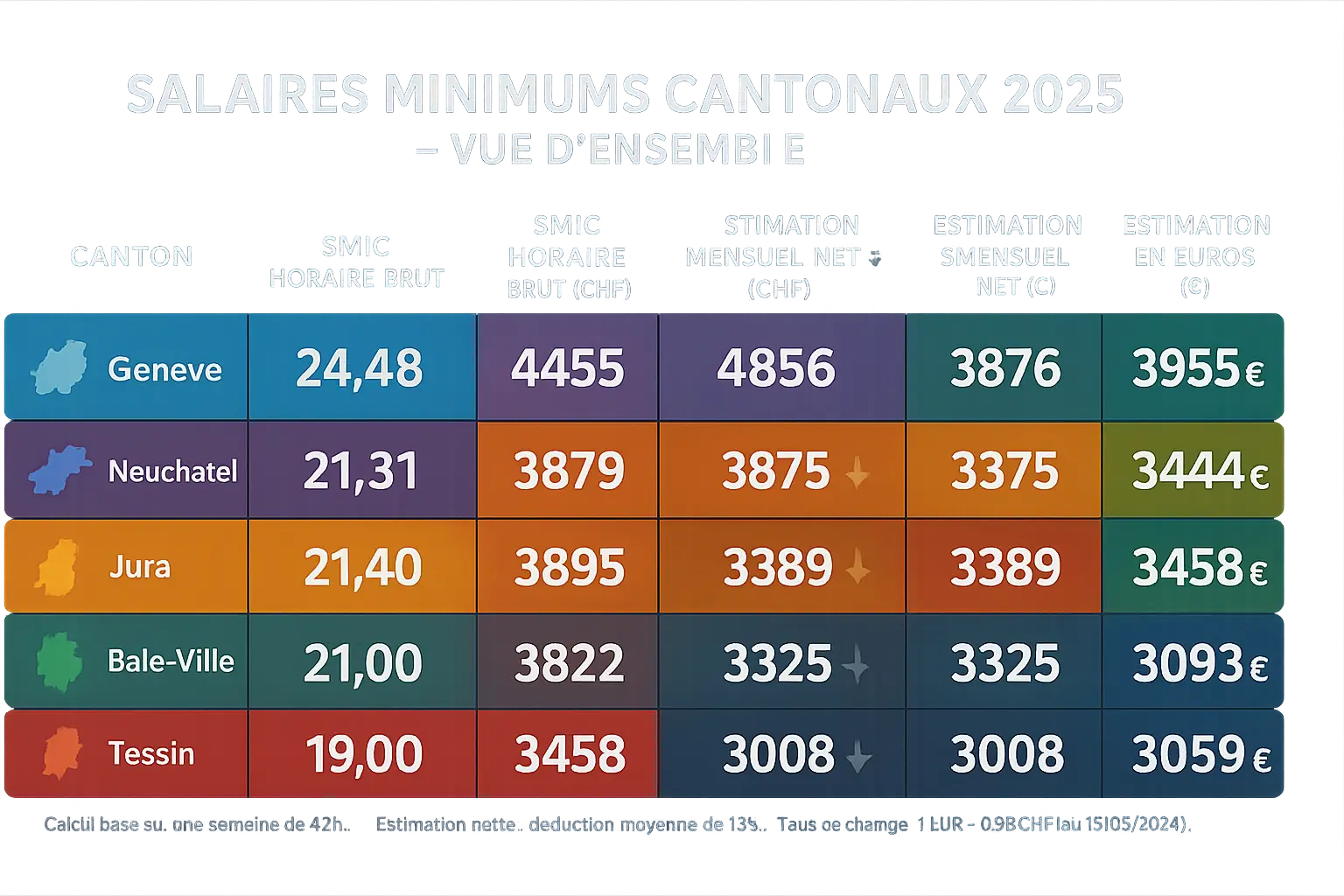

| Canton | SMIC Horaire Brut (CHF) | SMIC Mensuel Brut (CHF) | Estimation SMIC Mensuel Net (CHF) | Estimation en Euros (€) |

|---|---|---|---|---|

| Genève | 24,48 | 4 455 | 3 875 | 4 146 |

| Neuchâtel | 21,31 | 3 876 | 3 372 | 3 608 |

| Jura | 21,40 | 3 892 | 3 386 | 3 623 |

| Bâle-Ville | 21,00 | 3 822 | 3 325 | 3 558 |

| Tessin | 19,00 | 3 458 | 3 008 | 3 220 |

Note : Les montants nets et en euros sont des estimations basées sur une déduction moyenne de 13% pour charges sociales (AVS/AI/APG, assurance chômage) et un taux de change de 1 CHF = 1,07 EUR au 15 avril 2025.

Comprendre les chiffres : Du brut au net en Suisse

Le salaire brut suisse subit des prélèvements obligatoires, réduisant le montant final perçu. Les cotisations AVS/AI/APG (retraites) absorbent entre 6,5% et 11% selon l’âge. L’assurance chômage (AC) prélève 1,1% de la rémunération. La prévoyance professionnelle (LPP) impose une retenue de 7% sur le salaire soumis à cotisation. Ces charges expliquent pourquoi un SMIC horaire de 24,48 CHF à Genève ne se traduit que par 21,30 CHF net après déductions. À cela s’ajoutent des impôts cantonaux variables (jusqu’à 30% pour les hauts revenus) et une assurance maladie LaMAL entièrement à la charge du salarié.

Pouvoir d’achat réel : Que représente vraiment ce salaire ?

Si les chiffres impressionnent, le coût de la vie en Suisse relativise leur impact. À Genève, un loyer pour un 1 pièce en centre-ville atteint 2 000 € mensuels, soit près de la moitié du SMIC net annuel. L’assurance santé oblige chaque adulte à débourser au minimum 300 €/mois, sans couvrir les frais réels. Un ménage avec enfants doit donc cumuler deux SMIC pour espérer vivre dignement, un paradoxe que dénoncent les associations d’aide aux travailleurs pauvres. À Bâle, où le SMIC s’établit à 21 CHF/h, le budget alimentation mensuel pour une famille dépasse 1 000 €, contre 620 € en France. Ces écarts illustrent pourquoi le débat sur la précarité salariale persiste malgré des salaires bruts élevés.

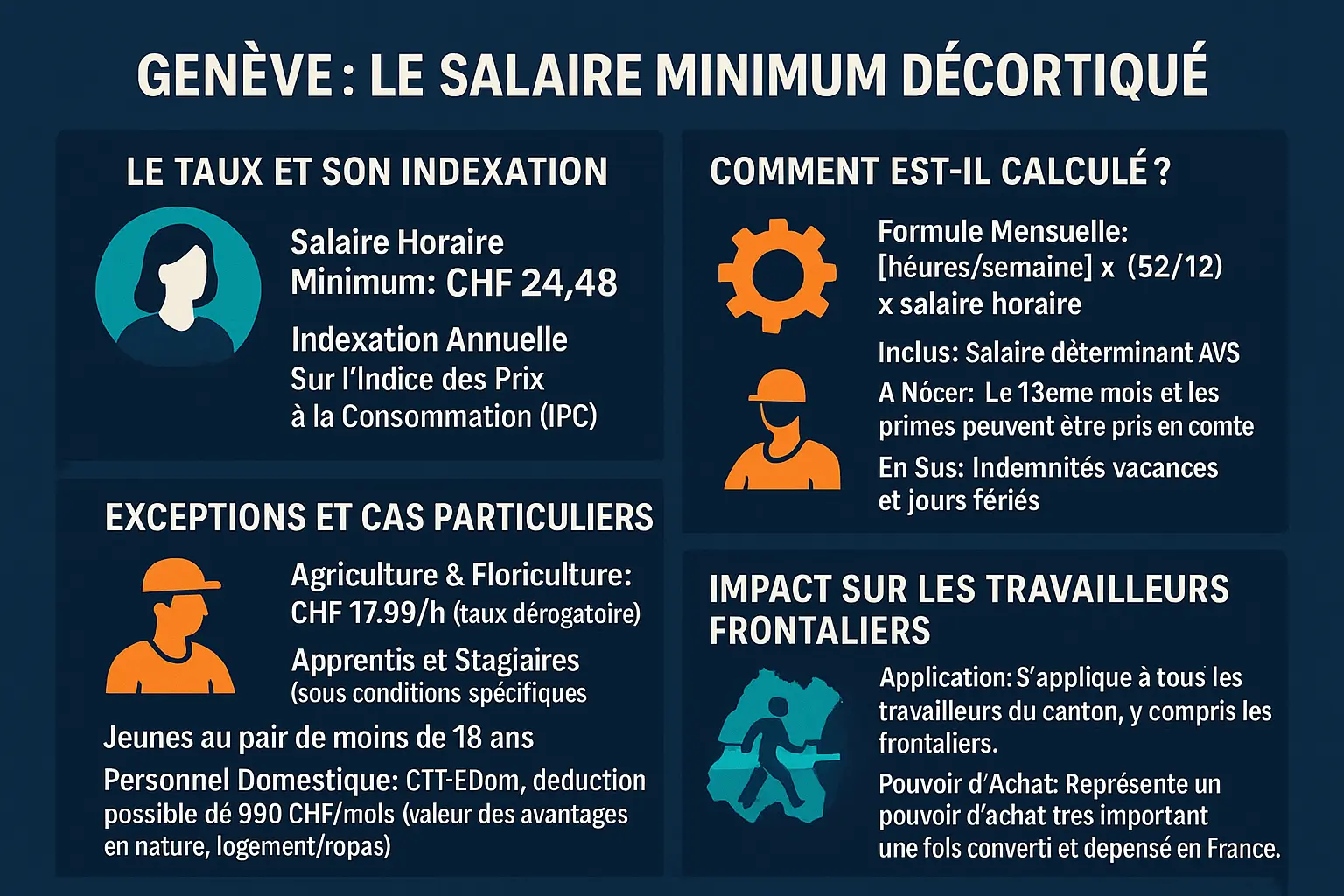

Zoom sur Genève : Le salaire minimum le plus élevé de Suisse décortiqué

Le canton de Genève applique un salaire minimum de 24,48 francs suisses (CHF) de l’heure en 2025. Ce montant, indexé annuellement sur l’indice genevois des prix à la consommation, vise à lutter contre la précarité salariale. Instauré en 2020 après un référendum populaire, ce dispositif illustre les tensions entre protection sociale et compétitivité économique dans une région frontalière stratégique.

CHF 24,48 par heure : Comment est calculé le SMIC genevois ?

Le calcul suit cette formule : [heures/semaine] × (52/12) × salaire horaire. Pour un temps plein (40h/semaine), cela donne environ 4 243 CHF mensuels. Un travail à mi-temps (20h/semaine) génère ainsi 2 121 CHF. Le salaire inclut le montant AVS (assurance-vieillesse), avec possibilité d’intégrer un 13e mois (22,60 CHF/h) ou des primes. Les indemnités vacances, jours fériés et majorations pour heures supplémentaires restent à verser en sus du seuil horaire minimal, garantissant un revenu brut global au-delà du plafond légal.

Quelles sont les exceptions et les cas particuliers ?

- Secteur agricole et floriculture : CHF 17,99/h. Ce taux dérogatoire, en place depuis 2020, vise à préserver un secteur confronté à des aléas climatiques et saisonniers.

- Apprentis, stagiaires et au pair mineurs. Exclus du dispositif pour faciliter leur intégration progressive, ces catégories bénéficient néanmoins d’un cadre protecteur encadrant les durées et conditions de travail.

- Personnel domestique : salaire en espèces + 990 CHF pour repas/logement. Le CTT-EDom (contrat-type) précise que si l’employé n’est ni logé ni nourri, l’intégralité du salaire minimum doit être versée en espèces.

Ces dérogations reflètent l’adaptation du cadre légal à des spécificités économiques ou sociales, tout en préservant la compétitivité de certains secteurs sensibles.

L’impact sur les travailleurs frontaliers

Le SMIC genevois s’applique aux 40 % de frontaliers du canton, majoritairement français. Converti en euros (environ 4 600 € pour un temps plein), il offre un pouvoir d’achat attractif pour les résidents transfrontaliers, compensant les coûts de transports et d’impôts suisses. Cependant, le vote du Conseil national suisse en 2025, favorisant les conventions collectives sur les salaires minimaux cantonaux, menace ce dispositif. Les milieux patronaux défendent cette réforme comme une flexibilisation nécessaire, tandis que les syndicats dénoncent un risque d’érosion sociale malgré les rapports indiquant l’absence d’effets négatifs sur l’emploi depuis 2020.

Au-delà des SMIC cantonaux : Le rôle clé des Conventions Collectives de Travail (CCT)

En Suisse, l’absence de SMIC national ne laisse pas les salaires sans garde-fou. Les Conventions Collectives de Travail (CCT), négociées entre syndicats et employeurs, définissent des minima sectoriels contraignants, complétant ou supplantant parfois les SMIC cantonaux. Ces accords, étendus par les autorités, touchent 1,1 million de travailleurs, révélant un système complexe.

Qu’est-ce qu’une CCT et comment fonctionne-t-elle ?

Une CCT est un accord sectoriel fixant des normes salariales, horaires et sociales. En vertu de l’article 356 du Code des obligations, elle lie tous les acteurs d’un secteur si elle est étendue par les autorités, même non signataires. La CCT nationale de l’hôtellerie impose un salaire minimum de 22,50 CHF/h, assurant une harmonisation des normes, même dans les cantons sans SMIC légal.

Exemples de salaires minimums par secteur en 2025

- Industrie horlogère : CHF 5 878/mois, un reflet du savoir-faire suisse

- Nettoyage de bâtiments (Suisse romande) : barèmes variables par qualification, avec des augmentations prévues jusqu’à +3 %

- Boulangerie-pâtisserie : augmentations de CHF 69 à CHF 164 selon les postes

CCT vs SMIC cantonal : Qui a le dernier mot ?

Actuellement, le principe de la « règle la plus favorable » s’applique : le montant le plus élevé entre une CCT étendue et un SMIC cantonal prime. Un projet fédéral pourrait inverser cette hiérarchie, favorisant les CCT même si elles sont moins avantageuses. À Genève, cela pourrait réduire les salaires de 250 à 350 CHF mensuels pour certains métiers. La réforme divise les acteurs économiques.

Entre règles locales et accords sectoriels, le système suisse des salaires minimums reste instable. Les travailleurs doivent comprendre ces mécanismes pour défendre leurs droits dans un pays où la justice salariale dépend de combats cantonaux et professionnels.

L’échec du SMIC national : retour sur la votation de 2014

Une initiative populaire largement rejetée

En mai 2014, le peuple suisse rejetait une initiative visant à instaurer un salaire minimum national de 22 CHF de l’heure (environ 4000 CHF mensuels). Le résultat fut sans appel : 76,3% des votants y étaient opposés, y compris dans les cantons ayant déjà adopté des mesures similaires localement, comme Neuchâtel et le Jura.

Ce refus s’inscrivait dans un contexte économique sensible, interrogeant la pertinence du modèle suisse basé sur la flexibilité du marché du travail et les conventions collectives de travail (CCT).

Les arguments du « non » : Crainte pour l’emploi et défense du partenariat social

Les opposants soulignaient les risques concrets pour l’économie, notamment pour les secteurs à faibles qualifications. Les agriculteurs redoutaient de ne plus compétitionner avec les importations à bas coûts, tandis que les artisans et PME anticipaient des charges insoutenables. Les milieux économiques qualifiaient l’initiative de « plantage de couteau dans le dos » du partenariat social.

Johann Schneider-Ammann (alors ministre de l’Économie) et Isabelle Moret (PLR) soulignaient que cette initiative menaçait « le modèle qui fait la force de la Suisse ».

Les syndicats, qui voyaient dans ce rejet une « claque », reconnaissaient néanmoins que les CCT, basés sur des négociations sectorielles, avaient trouvé un écho populaire. Daniel Lampart (USS) relevait que « les gens préfèrent que les salaires soient garantis par les conventions collectives ».

Cette votation révélait un clivage entre attentes sociales et prudence économique, un débat persistant avec l’adoption progressive de salaires minimums cantonaux.

En Suisse, l’absence de SMIC national révèle un équilibre entre fédéralisme et négociation sociale. Les cantons comme Genève (24,48 CHF/h) coexistent avec un coût de vie record et des inégalités cachées via les CCT. Malgré le rejet de 2014, le débat entre protection des travailleurs et pragmatisme libéral pourrait renaître sous pression économique.